.jpg) ДМИТРИЙ КАННУНИКОВ. "Толерантность, или ..." СЕРГЕЙ СОБАКИН. ГРИГОРИЙ-"БОГОСЛОВ" СНЕЖАНА ГАЛИМОВА. ТОНКИЙ ШЕЛК ВРЕМЕНИ ИРИНА ДМИТРИЕВСКАЯ. БАБУШКИ И ВНУКИ Комментариев: 2 НАТАША КИНУГАВА."Игрушечный январь" АНФИСА ТРЕТЬЯКОВА. "О РУСЬ, КОМУ ЖЕ ХОРОШО..." Комментариев: 3 АЛЕКСЕЙ ВЕСЕЛОВ. "ВЫРОСЛО ВЕСНОЙ..." МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВА. "И ВСЁ-ТАКИ УСПЕЛИ НА МЕТРО..." ВАЛЕНТИН НЕРВИН. "КОМНАТА СМЕХА..." НИНА ИЩЕНКО. «Русский Лавкрафт» АЛЕКСАНДР БАЛТИН. ПОЭТИКА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛИ: ПРОГУЛКИ ПО КАЛУГЕ "Необычный путеводитель": Ирина Соляная о книге Александра Евсюкова СЕРГЕЙ УТКИН. "СТИХИ В ОТПЕЧАТКАХ ПРОЗЫ" «Знаки на светлой воде». О поэтической подборке Натальи Баевой в журнале «Москва» СЕРГЕЙ ПАДАЛКИН. ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ. «ЧТО ЗА ПОВЕДЕНИЕ У ЭТОГО ВИДЕНИЯ?» МАРИНА БЕРЕЖНЕВА. "САМОЛЁТИК ВОВКА" НАТА ИГНАТОВА. СТИХИ И ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАТАЛИЯ ВОЛКОВА. "НА ДВЕ МИНУТКИ..." Комментариев: 1 "Летать по небу – лёгкий труд…" (Из сокровищницы поэзии Азербайджана) ПАБЛО САБОРИО. "БАМБУК" (Перевод с английского Сергея Гринева) ЯНА ДЖИН. ANNO DOMINI — ГИБЛЫЕ ДНИ. Перевод Нодара Джин АЛЕНА ПОДОБЕД. «Вольно-невольные» переводы стихотворений Спайка Миллигана Комментариев: 3 ЕЛЕНА САМКОВА. СВЯТАЯ НОЧЬ. Вольные переводы с немецкого Комментариев: 2 |

Просмотров: 1411

28 января 2012 года

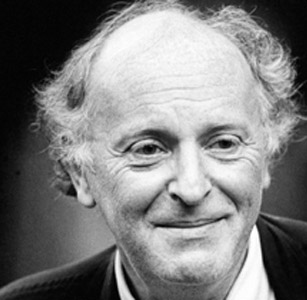

Принципиальный индивидуалист Иосиф Бродский, сравнивший свою судьбу с участью одинокого ястреба, умер и вскоре стал кумиром широкой публики. Есть во всякой массовой экзальтации что-то ненастоящее. Кроме того, трезвеющая публика имеет обыкновение рано или поздно бросаться в другую крайность, и здесь неизбежна несправедливость, сопутствующая всякому ухудшению отношений. Всеобщая и обязательная любовь интеллигенции к Хемингуэю с последующим мстительным разочарованием — тому подтверждение. Будет очень жаль, если настанет время, когда читательское похмелье и фамильярность газетчиков не пощадят поэтических и человеческих заслуг Иосифа Бродского. Мне известно только одно средство избежать этой неприятности: не славословить за компанию, разобраться в собственных чувствах. Последние двести приблизительно лет поэты напрямую вторгаются в свои произведения на правах главного героя. Творчество уподобляется автопортрету. Романтизм и предполагает такое вмешательство художника в собственное изделие. В читательском восприятии лирический герой и автор — одно. Отход от этого единства требует особых авторских оговорок: Жесткое требование жить „как пишешь“ и писать „как живешь“ налагает на автора обязательство соблюдать подвижное равновесие между собой-прототипом и собственным Искусство поведения становится самостоятельной артистической дисциплиной. Публика оценивает романтического поэта по своеобразному двоеборью: жизнь плюс поэзия; и Мужественной верой в свою звезду можно объяснить нерасчетливые до отваги поступки молодого Бродского (брошенную в одночасье школу, работу в экспедициях, знаменитую отсылку к Божьему промыслу в советском нарсуде). Поэтам последующих поколений подобная самостоятельность давалась меньшей ценой: уже был уклад асоциального поведения, традиция отщепенства. Порывавший с одним обществом вскоре примыкал к другому, немногочисленному, но сплоченному. В пятидесятые годы, насколько мне известно, поведение Бродского было новостью и требовало большей решительности. Чувство поэтической правоты, ощущение избранности, воля к величию скорее всего укрепились после знакомства с Анной Ахматовой. Случайно уцелевшая в терроре, Ахматова воспринималась ближайшим окружением как хранительница очага классической культуры. Порывистый, наделенный „каким-то вечным детством“ Пастернак не подходил для этой почетной и торжественной обязанности. Другое дело царственная Ахматова. За Ахматовой записывали, ей внимали и в большом („В наше время нужны лишь пепельница и плевательница“), и в малом: как правильно, без тенорской ужимки, дать автограф. Ахматова предстала, помимо всего прочего, жрицей культурного ритуала. Ахматову отличала скульптурная стать и скульптурные бытовые реакции. „Какую биографию делают нашему рыжему!“ — это не отклик старой женщины на несчастье, случившееся с молодым человеком, а отзыв опытного олимпийца на событие в жизни олимпийца начинающего. Так или иначе, Бродский смолоду получил „прививку „классической розы“, которой <...> сознательно подвергал себя на протяжении большей части <...> жизни“ (И. Бродский). Бог (Бог!), возводя мироздание, не знал ответа, не был уверен в результате, счел свои деяния удавшимися только задним числом, о чем и написано в Библии: Господь сперва создает свет, а после видит, „что он хорош“. Сперва творит землю, моря, растения, животных, и лишь потом убеждается, „что это хорошо“. В таком не вяжущемся с представлениями о Божьем всесилии запаздывании оценок слышится прямо-таки художнический вздох облегчения. Спустя много тысячелетий Пушкин ровно в той же божественной последовательности, правда на свой лад, откликнулся на собственное творение — „Бориса Годунова“: перечел написанное и бил в ладони, приговаривая: „Ай да Пушкин, ай да сукин сын!“ — увидел, „что это хорошо“. Ни о каком „взять на полтона выше“ речи не было. Творчество и только творчество слишком поглощено самим собой, чтобы еще иметь в виду побивание чьих-то рекордов или соответствование высоким образцам. Но и это не всё. Честертон обращает внимание на одну удивительную особенность, почти закономерность: культурные начинания с расчетом на бессмертие, как правило, отличает недолговечность; и наоборот: искусство вроде бы несерьезное, чуть ли не на злобу дня часто переживает автора и доходит до отдаленных потомков. „Дон Кихот“ создавался всего лишь как пародия на рыцарский роман, а „Посмертные записки Пиквикского клуба“ изначально были подписями к журнальным рисункам. Бродский как раз имел в виду литературное бессмертие, не прочь был встретиться с ним еще при жизни. Слава его — совершенно по заслугам, а триумфальная судьба — редкий пример чуть ли не сказочного торжества справедливости. Такая справедливость не в порядке вещей, чувствуется режиссура. Проще всего объяснить эту блистательную биографию огромным, соразмерным масштабу дарования честолюбием. Не могу знать. Но думаю, что была и более глубокая причина. Честолюбие Бродского — внешнее проявление отчаянной мужской попытки основательно подготовиться к небытию, встретить его во всеоружии самообладания. Иосифу Бродскому, прирожденному победителю, мысль о неизбежном человеческом поражении была, полагаю, особенно нестерпима и унизительна. Чтобы не оказаться застигнутым смертью врасплох, приходилось заживо становиться своим в небытии, упражняться в неодушевленности, учиться отсутствовать. Молва и слава помогали овладевать этим противоестественным искусством, были как бы посмертным взглядом на себя же со стороны — как на памятник, вещь, объект. Поэтому Бродский присягнул на верность классике, решительно вступил в круг великих, пробовал и заживо быть в настоящем каменным гостем из вечности. Но платить за эту олимпийскую игру приходилось высокую цену — периодически утрачивая естественность и непосредственность, обрекая себя на монументальную скованность, позу. Ведь жизнь и поэзия романтика сообщаются почти напрямую. Бродский сам сказал о мастерстве и душе поэта: „в конце концов, это одно и то же“. Олимпийство в поэтике Бродского — особая тема. Первое, что приходит в голову, — уникальная ритмика; грандиозное, подстать инженерному, изобретение, позволяющее и шедеврам, и стихотворениям на холостом ходу производить в читателе почти одинаковую, прямо-таки физиологическую, вибрацию. При такой инерционной мощи стиха страсть, заинтересованность можно убавить, как звук, или даже вовсе свести на нет — величественная значительность интонации обеспечивается сама собой. В подобных случаях стихотворение перенимает неодушевленность у предметов — частых героев лирики Бродского. И кажется, что автор на всю длину произведения запер дыхание, чтобы слиться с миром неживой природы, и перед читателем не настоящие стихи, а только видимость, манекен. Пульс некоторых стихотворений едва прослушивается, они не бодрствуют, а пребывают в летаргии — отсюда длинноты. Привкус классической абсолютности высказываниям Бродского придает прежде всего афористичность; но классичность, ставшая сверхзадачей, в избытке плодит псевдоафоризмы, нередко темные или претенциозные. Набору слов, чтобы ожить и превратиться в стихотворение, необходимо высвободить энергию, обзавестись температурой — нужны разнозаряженные полюса, конфликт. Предлог для поэтического разряда может быть даже формальным — Пастернак называл это „супом из топора“, — лишь бы слова пришли в движение, вступили во взаимодействие. Для Бродского, по моему мнению, таким живительным затруднением стало классицистическое противоречие между долгом и чувством. Когда олимпийская выдержка изменяет Бродскому и поэт уступает наиболее распространенной человеческой слабости — любви, он не знает себе равных. Большинство творческих удач Бродского, на мой взгляд, связаны с изменой присяге, с дезертирством из рядов небожителей. Более того, такой мучительно пробивающийся из-под спуда бесстрастия пафос и действует сильней, чем эмоциональность с полуоборота какого-нибудь завзятого лирика. Не будь строгой до изуверства самодисциплины Бродского, не было бы и „срывов“ — шедевров любовной лирики и „Осеннего крика ястреба“. Стихи стихами, но от поэта остается еще и манера авторского поведения. И здесь, думаю, Бродский оказал поэтическому цеху большую услугу. Олимпийство сковывало, но оно же и освободило от старинных тягостных обязательств. Поэты „золотого“ века в жизни прежде всего были мужами — недаром им и сановниками случалось бывать. „Творческое горение“, „одержимость“ поэзией считались не очень приличными для мужчины и светского человека. Литературные занятия подавались любопытствующим как частное дело, причуда, плод праздности. У этой позы была одна бесспорно сильная сторона: раз поэзия, в соответствии с цеховым этикетом, — дело несерьезное, то поэт не имеет права требовать от общества участия, внимания, заботы. Как отзовется слово, предугадать не дано, хвалу и клевету принимать следует равнодушно, писать для себя — печатать для денег. Всё это вместе взятое — не что иное, как манифест независимости. Позже эту симпатичную и целомудренную приватность изрядно потеснила идея общественного служения, обязанности быть гражданином. Поэзия становилась ответственным громоздким делом. Двадцатый век — „Серебряный“ — увлекся поэтом-дервишем, поэтом пророчествующим, блаженным и бесноватым одновременно. Сохранить личину несерьезного отношения к поэзии при наличии провидческой сверхзадачи, понятное дело, не удалось. А раз поэт не повеса, не чиновник, не помещик — словом, не дилетант, а жрец — он просто обязан быть в центре общественного внимания. Он вещает — общество внимает. Завышенная самооценка, благоговение публики исподволь привели к закабалению поэта, чему поэт и не противился: сознание собственной значимости лестно. (Революция себе во благо попользуется новой влиятельностью поэта, взяв его в оборот.) Парадоксальным образом поэт-любитель был независим, а поэт-вещун попал в зависимость и привык к ней. Поэтому отлучение от общества воспринималось как трагедия и ущерб. И реагировали поэты на кару отлучения в меру своего темперамента по-разному, но всегда болезненно. А свое уныние осуждали, как ропот малодушия, предательство славных идеалов: „Не хныкать — для того ли разночинцы // Рассохлые топтали сапоги?..“ Бродский вел себя в культуре прямо противоположным образом. Ему было дорого его принципиальное и абсолютное отщепенство. Отверженность воспринималась им не как трагедия, а как трагическая норма бытия. Он сказал: „Одиночество есть человек в квадрате“, — и оставил за каждым из нас, и поэтов и непоэтов, право на исключительность такого рода. Его авторитетный пример возвращает отечественному поэту утраченный им было статус частного лица. А равнение на Олимп — дело темперамента и вкуса; и чревато оно только модой, а не идеологией.

|

Ингвар Коротков. "А вы пишите, пишите..." (о Книжном салоне "Русской литературы" в Париже) СЕРГЕЙ ФЕДЯКИН. "ОТ МУДРОСТИ – К ЮНОСТИ" (ИГОРЬ ЧИННОВ) «Глиняная книга» Олжаса Сулейменова в Луганске Павел Банников. Преодоление отчуждения (о "казахской русской поэзии") Прощание с писателем Олесем Бузиной. Билет в бессмертие... Комментариев: 4 НИКОЛАЙ ИОДЛОВСКИЙ. "СЕБЯ Я ЧУВСТВОВАЛ ПОЭТОМ..." МИХАИЛ КОВСАН. "ЧТО В ИМЕНИ..." ЕВГЕНИЙ ИМИШ. "БАЛЕТ. МЕЧЕТЬ. ВЕРА ИВАНОВНА" СЕРГЕЙ ФОМИН. "АПОЛОГИЯ ДЕРЖИМОРДЫ..." НИКОЛАЙ ИОДЛОВСКИЙ. "ПОСЛАНИЯ" Владимир Спектор. "День с Михаилом Жванецким в Луганске" "Тутовое дерево, король Лир и кот Фил..." Памяти Армена Джигарханяна. Наталья Баева. "Прощай, Эхнатон!" Объявлен лонг-лист международной литературной премии «Антоновка. 40+» Николай Антропов. Театрализованный концерт «Гранд-Каньон» "МЕЖДУ ЖИВОПИСЬЮ И МУЗЫКОЙ". "Кристаллы" Чюрлёниса ФАТУМ "ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ". К 140-летию музыковеда Леонида Сабанеева "Я УМРУ В КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ..." К 50-летию со дня смерти Николая Рубцова «ФИЛОСОФСКИЕ ТЕТРАДИ» И ЗАГАДКИ ЧЕРНОВИКА (Ленинские «нотабены») "ИЗ НАРИСОВАННОГО ОСТРОВА...." (К 170-летию Роберта Луиса Стивенсона) «Атака - молчаливое дело». К 95-летию Леонида Аринштейна Александр Евсюков: "Прием заявок первого сезона премии "Антоновка 40+" завершен" Гран-При фестиваля "Чеховская осень-2017" присужден донецкой поэтессе Анне Ревякиной Валентин Курбатов о Валентине Распутине: "Люди бежали к нему, как к собственному сердцу" Комментариев: 1 Эскиз на мамином пианино. Беседа с художником Еленой Юшиной Комментариев: 2 "ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ..." ВАЛЕРИЙ АВДЕЕВ ТАТЬЯНА ПАРСАНОВА. "КОГДА ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО" ОКСАНА СИЛАЕВА. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ Сергей Уткин. "Повернувшийся к памяти" (многословие о шарьинском поэте Викторе Смирнове) Александр Балтин. "Два двухсотлетия: Достоевский и Некрасов" "Идеи, в слово облеченные..." Памяти Валентина Курбатова "РУССКИЙ ХРИСТОС ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА". К 80-летию со дня рождения поэта "КАК АНГЕЛА РАСПЕЧАТЛЕТЬ..." К 190-летию со дня рождения Николая Лескова |

.JPG)

Сегодня, 28 января, - годовщина смерти Иосифа Бродского.

Сегодня, 28 января, - годовщина смерти Иосифа Бродского.

Нижневартовск