.jpg) ДМИТРИЙ КАННУНИКОВ. "Толерантность, или ..." СЕРГЕЙ СОБАКИН. ГРИГОРИЙ-"БОГОСЛОВ" СНЕЖАНА ГАЛИМОВА. ТОНКИЙ ШЕЛК ВРЕМЕНИ ИРИНА ДМИТРИЕВСКАЯ. БАБУШКИ И ВНУКИ Комментариев: 2 НАТАША КИНУГАВА."Игрушечный январь" АНФИСА ТРЕТЬЯКОВА. "О РУСЬ, КОМУ ЖЕ ХОРОШО..." Комментариев: 3 АЛЕКСЕЙ ВЕСЕЛОВ. "ВЫРОСЛО ВЕСНОЙ..." МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВА. "И ВСЁ-ТАКИ УСПЕЛИ НА МЕТРО..." ВАЛЕНТИН НЕРВИН. "КОМНАТА СМЕХА..." НИНА ИЩЕНКО. «Русский Лавкрафт» АЛЕКСАНДР БАЛТИН. ПОЭТИКА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛИ: ПРОГУЛКИ ПО КАЛУГЕ "Необычный путеводитель": Ирина Соляная о книге Александра Евсюкова СЕРГЕЙ УТКИН. "СТИХИ В ОТПЕЧАТКАХ ПРОЗЫ" «Знаки на светлой воде». О поэтической подборке Натальи Баевой в журнале «Москва» СЕРГЕЙ ПАДАЛКИН. ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ. «ЧТО ЗА ПОВЕДЕНИЕ У ЭТОГО ВИДЕНИЯ?» МАРИНА БЕРЕЖНЕВА. "САМОЛЁТИК ВОВКА" НАТА ИГНАТОВА. СТИХИ И ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАТАЛИЯ ВОЛКОВА. "НА ДВЕ МИНУТКИ..." Комментариев: 1 "Летать по небу – лёгкий труд…" (Из сокровищницы поэзии Азербайджана) ПАБЛО САБОРИО. "БАМБУК" (Перевод с английского Сергея Гринева) ЯНА ДЖИН. ANNO DOMINI — ГИБЛЫЕ ДНИ. Перевод Нодара Джин АЛЕНА ПОДОБЕД. «Вольно-невольные» переводы стихотворений Спайка Миллигана Комментариев: 3 ЕЛЕНА САМКОВА. СВЯТАЯ НОЧЬ. Вольные переводы с немецкого Комментариев: 2 |

Просмотров: 2573

06 March 2013 года

П. Пильский в рижской газете "Сегодня" задаётся вопросом "Кто такой Агеев?" и сам отвечает: "...несколько месяцев тому назад я получил от Агеева письмо... он живёт в Константинополе, и его подпись "Агеев" - псевдоним". Это всё, что было тогда известно. В 80-е годы после появления французского издания в переводе Лидии Швейцер "Роман с кокаином" получает поистине мировое признание. Престарелая поэтесса Л. Червинская впервые называет имя "Марко Леви" как истинного автора романа, на столько лет скрывшегося под псевдонимом "Агеев". По словам Червинской, М. Леви приехал в Константинополь в начале 30-х годов, куда попал после бегства из СССР, а затем снова вернулся в Советский Союз. Тогда никто всерьёз эту версию не воспринимает. Затем в журнале "Вестник русского христианского движения" Никита Струве в статье "К разгадке одной литературной тайны" выдвигает и аргументирует версию, что за маской М. Агеева скрывается никто иной, как Владимир Набоков. Эта версия убеждает многих. Однако 15 ноября 1991г. гром гремит в ясном небе. Журналист и библиограф С. Дедюлин в "Русской мысли" под заглавием "Авторство установлено окончательно" сообщает следующее: "Как нам сообщили из Москвы, наконец-то найден ответ на вопрос, кто является истинным автором загадочного "Романа с кокаином", впервые опубликованного в 30-х годах в Париже и привлекшего к себе широкое внимание в последние годы, когда он был переиздан по-русски и переведён на многие языки. Кто скрывается под псевдонимом "М. Агеев" - Владимир Набоков или "Марко Леви"? - в этом споре скрестили копья многие литературоведы-русисты. Московская исследовательница Марина Сорокина проверила в архивах Москвы гипотезу Габриэля Суперфина. И эта гипотеза подтвердилась. Г. Суперфин предположил, что в романе описана частная гимназия Р. Креймана. М. Сорокина обнаружила архивные документы, из которых следует, что среди окончивших гимназию одновременно с Марком Лазаревичем Леви в 1916 году встречаются почти все имена, данные действующим лицам "Романа с кокаином"". Однако сама биография Леви, за исключением некоторых фактов, крайне темна и загадочна. Итак: Родился 27 июля 1898г. (ст. ст.) в Москве в семье купца 1-й гильдии. В августе 1912 поступил в Креймановскую гимназию и проучился там до мая 1916. В июне1916 крещён пастором Брюшвейлером в евангелическо-реформаторском приходе г. Москвы. В период нэпа, примерно с 1923 года, Леви, по его рассказам, служил переводчиком в Аркосе - скандально знаменитой ГПУшной организации. На рубеже 1924-25 гг. состоялся отъезд в Германию, где Леви устроился на работу в концерне "Эйтингтон Шильд" и сменил советский паспорт на парагвайский. В 1930 г. покинув Германию, Леви перебирается в Турцию, где занимается преподаванием языков и даже литературной деятельностью. Работает в фирме "Ашет", поддерживает "деловые связи" с советским Торгпредством. В 1942 г. Леви высылается турецкой полицией в СССР, как советский гражданин. Когда он вновь приобрёл советский паспорт, неизвестно. Сразу по возвращении в СССР М. Леви поселился в Ереване, где провёл все оставшиеся годы жизни. Преподавал немецкий язык в университете. Женился, вёл довольно замкнутый образ жизни, предпочитая для общения семейный круг и немногих друзей. Не менее раза в год ездил в Москву - к кому, неизвестно. Много курил, собирал игральные карты и любил повторять, что в жизни надо испробовать всё. Скончался 5 августа 1973 г. в Ереване, здесь же и похоронен. И это всё? Конечно, нет. Но ""Роман с кокаином" никак не хочет расставаться со своими тайнами - и загадка авторства перерастает в загадку автора, возможно, даже более увлекательную и волнующую".

Набоков "на обочине"

Владимир Набоков, в довоенной (до 1940 года) эмиграции больше известный под псевдонимом Сирин (впрочем, для разнообразия у него был и ряд других) - юноша, почти вундеркинд, ворвался в литературу, с грохотом распахнув створки входной двери. "Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня...", - таким был отзыв Бунина конца 20-х. Аристократ, потомственный барчук, эстет на уровне рефлексов, ловец бабочек, шахматист, боксёр, безупречный - на зависть англичанам - джентльмен и ослепительно-блестящий писатель. Его хвалили, ругали, им восхищались, его не понимали, но равнодушным он не оставил, кажется, никого из критиков. Словом, он мог, был в полном праве чувствовать себя победителем: молодым и изящно нахальным. Но всё-таки и ему случалось порой сомневаться в абсолютности своих побед. Примером концентрации такого рода сомнений явился образ шахматиста Турати ("итальянца Турати, самого страшного из будущих участников турнира") в романе "Защита Лужина". "Этот игрок, представитель новейшего течения в шахматах, открывал партию фланговыми выступлениями, не занимая пешками середины доски, но опаснейшим образом влияя на центр с боков. \...\ Уже однажды Лужин встретился с ним и проиграл, и этот проигрыш был ему особенно неприятен потому, что Турати, по темпераменту своему, по манере игры, по склонности к фантастической дислокации, был игрок ему родственного склада, но только пошедший дальше. Игра Лужина, в ранней его юности так поражавшая знатоков невиданной дерзостью и пренебрежением основными как будто бы законами шахмат, казалась теперь чуть-чуть старомодной перед блистательной крайностью Турати." И далее сам Набоков тревожно продолжает: "Лужин попал в то положение, в каком бывает художник, который, в начале поприща усвоив новейшее в искусстве и временно поразив оригинальностью приёмов, вдруг замечает, что незаметно произошла перемена вокруг него, что другие, неведомо откуда взявшись, оставили его позади в тех приёмах, в которых он недавно был первым, и тогда он чувствует себя обокраденным, видит в обогнавших его смельчаках только неблагодарных подражателей и редко понимает, что он сам виноват, он, застывший в своём искусстве, бывшем новым когда-то, но с тех пор не пошедшим вперёд". Но, вспомнив-перебрав всю биографию писателя Набокова, нам теперь кажется, что столь сильного соперника, как Турати (спасаясь от которого, можно самоубиться прыжком из окна), у него за всю жизнь так и не появлялось. Это так и не так. В самом деле никого такого, кто нависал бы неотступной тенью и в ужасающей близи грохотал шагами командора, не было. Но был один "затруднительный" случай. И случай этот именно - "Роман с кокаином" остававшегося неведомым общественности и до, и после М. Агеева. "Агеев сверхгениальный подражатель Набокова, наперёд знавший всё его дальнейшее творчество, его совершенннейший alter ego..." И вот сам неутомимый пересмешник-мистификатор, ослепительный, блестящий, неуловимый и непревзойдённый вдруг оказался в непривычном положении ослеплённого, превзойдённого и уловленного, да к тому же неизвестно кем, дилетантом-любителем! Кое-кого это поразило уже тогда. Так, Мережковский изумлённо вопрошал: "Не первая ли это его вещь? Когда он успел "выписаться", если выписываться надо? У него прекрасный, образный язык. Не уступает, с одной стороны Бунину, с другой - Сирину (псевдоним Набокова). Соединяет в языке (в изобразительности) плотную, по старым образцам вытканную материю бунинского стиля с новейшей блестящей тканью Сирина. Это - внешность. А дальше - надо забыть и Бунина с его плотностью, и Сирина с пустым блеском искусственного шелка, а вспомнить... пожалуй, Достоевского - только Достоевского тридцатых годов нашего века". Отношение Набокова к Достоевскому - статья особая. Так можно относиться лишь к кому-то очень близкому и при этом очень не такому: к соседу по комнате, к нагрянувшему из провинции родственнику, ну, или к предшествовавшему супругу нынешней своей жены. [В качестве другого примера, красной тряпки для столь же страстного раздражения Набокова (не считая "венского шарлатана" Фрейда, конечно) могу припомнить лишь Джозефа Конрада, который так же, как и Набоков, будучи славянином по крови, умудрился стать англоязычным классиком] "Может быть, особая нетерпимость Набокова к Достоевскому объясняется и этой близостью тоже. Заветные мысли и чувства в чужом, "неправильном", изложении нередко расцениваются нами как профанация и вызывают больший протест и раздражение, чем полное несоответствие чьих-нибудь взглядов и настроений нашим собственным." И ещё: "От раздражения потерявший бдительность Набоков замечает, что большинство героев Достоевского невменяемы, и ставит им диагнозы по учебнику психиатрии. Если на то пошло, многие герои самого Набокова тоже не могут служить образцом душевного здоровья. Похоже, дело не только в литераторском неприятии, но и в ревности к Достоевскому, обладающему, по общему признанию, монопольным правом на живописание психического подполья". Но в "Романе с кокаином" "Достоевский тридцатых годов нашего века" берёт у художника Сирина вполне убедительный реванш. Походя Агеев замечает подробности того самого "четвёртого измерения", которым так восхищал Набоков. Вот (уже во второй фразе) "акации и пики бульварной ограды из игольчатого мелькания вошли в сплошную струю"; вот "тугая, шумно сосущая воздух дверь"; или "быстро, как всегда, выходил Штейн, скривив всю комнату своей косой фигурой"; а затем: "увидел прямо перед глазами растущие столбы его ног, которые отбросили меня так, словно выстрелили, но не попали". Между прочим Агеев выдаёт вполне гумберт-гумбертовское по духу замечание: "А ещё через месяц вскочивший у меня на носу чирей бесил, заботил и волновал меня если не больше, то уж во всяком случае искреннее, чем вся мировая война." Не забывает автор также и о главной повсеместной болезни современного человечества. "Эта болезнь - пошлость. Пошлость, которая заключается в способности человека с презрением относиться ко всему тому, чего он не понимает, причём глубина этой пошлости увеличивается по мере роста никчемности и ничтожества тех предметов, вещей и явлений, которые в этом человеке вызывают восхищение". В то же время незванными гостями являются и совершенно непозволительные для набоковской эстетики вещи: словечко "шибко", столь же любимое Агеевым, как существительное "работа" Л. Толстым или союз "причём" молодым Булгаковым; признание "это "ага" очень приятно для меня звучало"; или же тот вопиющий факт, что главный герой совершенно не разбирается в шахматах… Через несколько лет после смерти мужа вдова Набокова публично отреклась от "Романа с кокаином": "Мой муж, Владимир Набоков, "Роман с кокаином" не писал, псевдонимом "М. Агеев" никогда не пользовался... в Москве никогда не был, в жизни своей не касался кокаина (ни каких-либо других наркотиков) и писал, в отличие от Агеева, на великолепном, чистом и правильном, петербургском русском языке... " Агеевский "Роман с кокаином" действительно написан не петербургским, а московским русским языком. К огромному сожалению (и не только из-за самостоятельной ценности этой вещи), "Роман с кокаином" был на целых полвека всеми забыт. Если бы его судьба сложилась по-другому, и этот шедевр оставался бы с читателями, то, кроме всего прочего, само его наличие могло бы помочь и Владимиру Набокову не остаться в безвоздушном пространстве собственного величия.

Кривое зеркало русской революции

Один из любимых вопросов советских критиков и литературоведов, действительно важный: как отразилась эпоха в романе Агеева, на первый взгляд, таком узком и камерном? Отразилась ли вообще? Но если нет, тогда к чему пересыпать текст столь знаменательными в нашей истории, поворотными и катастрофическими датами: 1916, 1917, 1919?... То, что некоторые из описанных фактов, вероятно, на самом деле имели место, в большой литературе, конечно, не служит убедительным аргументом. Сам главный герой, Вадим Масленников (хотя называть его героем ни в каком контексте не хочется), "будущий юрист, будущий, как это утверждает окружающий меня мир, полезный и уважаемый член общества". У него, как должно показаться, действительно есть будущее - большое и несомненное, до которого он дотянется, возьмёт и присвоит. И до какого-то момента всё идёт как по маслу. Он находит основания ненавидеть, а чаще презирать всех окружающих: мать за старость и внешнюю уродливость, няньку за болезненность и пугливость, дворника Матвея за склонность к зевоте, и т. д. и т. п. Окружающие это терпят и даже как бы поощряют. В первой половине романа Вадим неуязвим и в принципе ненаказуем. Вокруг либо сочувствующие ему молчаливые или болтливые сообщники-злодеи (и Штейн, и Яг, и Такаджиев), либо же кроткие героини Достоевского (недаром одну зовут именно Зиночкой <а не Зиной>, другую Нелли, а самую главную духовную и в итоге преданную любовь Масленникова - Соней). Но именно при общении с Соней и намечается кризис, а затем (после того, как она разрывает отношения с ним) Масленников как личность уже неудержимо катится вниз. Глубокая, по виду близкая парадоксу мысль: "Для влюблённого мужчины все женщины - это только женщины, за исключением той, в которую он влюблён: она для него человек. Для влюблённой женщины все мужчины - это только человеки, за исключением того, в которого она влюблена: он для неё мужчина." И вот как человек человеку, как личность личности Масленников безусловно проигрывает Соне. И лишь когда его любовь почти совсем проходит, и Соня для него уже не человек, а всего только женщина (одна из многих), он может взять свой реванш, о котором она с горечью напоминает ему в прощальном письме: "...эти наши новые встречи были уже не те, что раньше. Каждый раз ты приводил меня в какую-то трущобу, срывал с меня и с себя платье и брал меня с каждым разом грубее, безжалостнее, циничнее. Не упрекай меня за то, что я позволила это делать. Не говори, что это доставляло мне хоть минуту радости. Я переносила этот разврат, как больной переносит лекарство: он думает этим спасти свою жизнь, - я думала спасти свою любовь". Спасти ни любовь, ни Вадима у Сони, увы, не получается. У Вадима не остаётся ни важных целей, ни сильных стремлений, а только грязноватое прошлое, тоскливое настоящее и обременительно-огромное (как ему кажется) будущее. И кокаин, который он случайно пробует в малознакомой компании, оказывается лучшим способом убить время, заглушить воспоминания, растворить в нём оставшиеся внутренние преграды. При каждодневной "помощи" наркотика его суть вылезает наружу, он становится противен всем окружающим, а в конце и самому себе. "- Если бы сопля меня не сделала человеком, то заместо человека я сделался бы соплёй," - признаётся одноклассник Масленникова Васька Буркевиц. С самим Вадимом всё происходит с точностью до наоборот, и он практически до конца отслеживает все этапы этого процесса. "Человек живёт, таким образом, не событиями внешнего мира, а лишь отражаемостью этих событий в своём сознании. <...> Мне стало ясно, что то внешнее событие, о достиженнии которого я мечтаю, ради свершения тружусь, трачу всю мою жизнь, и, в конце концов, быть может, его не достигну, - это событие необходимо мне лишь постольку, поскольку оно, отражаясь в моём сознании, возбудит во мне ощущение счастья. И если, как я в этом убедился, крохотная щепотка кокаина могуче и в единый миг возбуждает в моём организме это ощущение счастья в никогда не испытанной раньше огромности, то тем самым совершенно отпадает необходимость в каком бы то ни было событии, и следовательно бессмысленными становятся труд, усилия и время, которые, для осуществления этого события, нужно было бы затратить.<...> Бороться и противостоять кокаину я мог бы только в одном случае: если бы ощущение счастья возбуждалось бы во мне не столько свершением внешнего события, сколько той работой, теми усилиями, тем трудом, которые для достижения этого события следовало затратить. Но этого в моей жизни не было". А совсем близко, почти за окном свершаются революции, "империалистическая" война оборачивается братоубийственной гражданской. И как-то исподволь сам поток мыслей рассказчика заставляет нас вспомнить об этом, разглядев "уже с некоторой ясностью смутную, страшную природу наших душ", задать (прежде всего себе) вопрос, на который нет достойного ответа до сих пор: "...а что если бы в жизни, как в театре, мы распалили бы в нас наши человечнейшие чувства, если бы в жизни мы стали бы лучше, так мы бы, - возбуждённые дрожанием в наших душах чувств справедливости и любви к обиженным и слабым, - свершили бы, или почувствовали бы желание свершить (что решительно всё равно, поскольку мы говорим о душевных движениях), такое количество злодеяний, кровопролитий, пыток и мстительнейших убийств, каких никогда ещё не свершал, да и не хотел свершить ни один, даже самый ужасный злодей, руководимый целью обогащения и наживы". И прослушать обращение к настоящим и будущим "добрым Пророкам": "Милые и добрые Пророки! Не трогайте вы нас, не распаляйте вы в наших душах возвышенных человеческих чувств, и не делайте вообще никаких попыток сделать нас лучше. Ибо видите вы: пока мы плохи - мы ограничиваемся мелким подличаньем, - когда становимся лучше - мы идём убивать. <...> Поймите, Пророки, это механизм наших человеческих душ - это механизм качелей, где от наисильнейшего-то взлёта в сторону Благородства Духа и возникает наисильнейший отлёт в сторону Ярости Скота". Почти сразу вслед за этим выводом следует пронзительная финальная сцена (намеренно пограничная между сном и явью, странная и страшная вдвойне): Масленников бежит, пытаясь спастись от самого себя, к презираемой и проклинаемой им раньше матери. "Мне стало страшно так, как бывает страшно только взрослым, несчастным людям, когда внезапно, среди ночи проснувшись, человек начинает вдруг сознавать, что вот только сейчас, в эту ночную минуту, когда кругом тишина и нет никого подле него, он проснулся не только от виденного сна, но от всей той жизни, которой жил последнее время." Но поздно. Прежде, чем завопить от ужаса, он глядится в "серую морду удавленницы" – в лицо матери, доведённой до самоубийства именно им. А проснувшись, он отправляется добывать новую порцию кокаина...

"Роман с кокаином" М. Агеева остался особым случаем в литературе русской эмигации. Он не стал началом блестящей карьеры, какая сложилась в итоге у Набокова. Не стал и многое обещавшим (но не исполнившим обещаний) дебютом, за которым вскоре последовали упадок или смерть, как у очень-очень многих. А стал запечатанной бутылкой с загадочным посланием, в котором первым поймавшим его рыбакам было недосуг разбираться. Именно поэтому оценки критиков и какое-либо читательское признание разминулись на целых полвека. При том отнюдь не малом количестве точек зрения, с которых автор даёт нам возможность увидеть, ощутить происходящие события (это и непосредственно записанная история Вадима, как такового; и те "гимназейские" главки, где рассказ ведётся от имени всего класса и где употребляется исключительно "мы"; и письмо Сони; и эпилог в форме короткого объективного свидетельства о смерти кокаиниста Масленникова), книга оставляет очень цельное впечатление. Из неё, как кажется, можно было бы надёргать афоризмов - встречается много фраз, этого достойных - но все они, подкреплённые контекстом, звучат гораздо сильнее. Для меня "Роман с кокаином" явился одной из самых важных и своеобразных книг-экспериментов, наглядно показывающих возможность непринуждённого перехода границ из настоящей литературы в настоящую философию и обратно. Кроме того, это яркая книга-предупреждение, позволяющая чуть лучше разобраться в "смутной, страшной природе наших душ".

|

Ингвар Коротков. "А вы пишите, пишите..." (о Книжном салоне "Русской литературы" в Париже) СЕРГЕЙ ФЕДЯКИН. "ОТ МУДРОСТИ – К ЮНОСТИ" (ИГОРЬ ЧИННОВ) «Глиняная книга» Олжаса Сулейменова в Луганске Павел Банников. Преодоление отчуждения (о "казахской русской поэзии") Прощание с писателем Олесем Бузиной. Билет в бессмертие... Комментариев: 4 НИКОЛАЙ ИОДЛОВСКИЙ. "СЕБЯ Я ЧУВСТВОВАЛ ПОЭТОМ..." МИХАИЛ КОВСАН. "ЧТО В ИМЕНИ..." ЕВГЕНИЙ ИМИШ. "БАЛЕТ. МЕЧЕТЬ. ВЕРА ИВАНОВНА" СЕРГЕЙ ФОМИН. "АПОЛОГИЯ ДЕРЖИМОРДЫ..." НИКОЛАЙ ИОДЛОВСКИЙ. "ПОСЛАНИЯ" Владимир Спектор. "День с Михаилом Жванецким в Луганске" "Тутовое дерево, король Лир и кот Фил..." Памяти Армена Джигарханяна. Наталья Баева. "Прощай, Эхнатон!" Объявлен лонг-лист международной литературной премии «Антоновка. 40+» Николай Антропов. Театрализованный концерт «Гранд-Каньон» "МЕЖДУ ЖИВОПИСЬЮ И МУЗЫКОЙ". "Кристаллы" Чюрлёниса ФАТУМ "ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ". К 140-летию музыковеда Леонида Сабанеева "Я УМРУ В КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ..." К 50-летию со дня смерти Николая Рубцова «ФИЛОСОФСКИЕ ТЕТРАДИ» И ЗАГАДКИ ЧЕРНОВИКА (Ленинские «нотабены») "ИЗ НАРИСОВАННОГО ОСТРОВА...." (К 170-летию Роберта Луиса Стивенсона) «Атака - молчаливое дело». К 95-летию Леонида Аринштейна Александр Евсюков: "Прием заявок первого сезона премии "Антоновка 40+" завершен" Гран-При фестиваля "Чеховская осень-2017" присужден донецкой поэтессе Анне Ревякиной Валентин Курбатов о Валентине Распутине: "Люди бежали к нему, как к собственному сердцу" Комментариев: 1 Эскиз на мамином пианино. Беседа с художником Еленой Юшиной Комментариев: 2 "ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ..." ВАЛЕРИЙ АВДЕЕВ ТАТЬЯНА ПАРСАНОВА. "КОГДА ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО" ОКСАНА СИЛАЕВА. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ Сергей Уткин. "Повернувшийся к памяти" (многословие о шарьинском поэте Викторе Смирнове) Александр Балтин. "Два двухсотлетия: Достоевский и Некрасов" "Идеи, в слово облеченные..." Памяти Валентина Курбатова "РУССКИЙ ХРИСТОС ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА". К 80-летию со дня рождения поэта "КАК АНГЕЛА РАСПЕЧАТЛЕТЬ..." К 190-летию со дня рождения Николая Лескова |

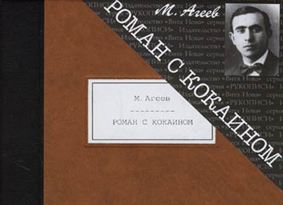

В тридцатые годы не известный никому эмигрантский писатель, М. Агеев, присылает бандероль с рукописью из Константинополя в Париж. В 1934 г. отрывки из неё под названием "Повесть с кокаином" появляются в журнале "Иллюстрированная жизнь", а затем (но только первая часть) в журнале "Числа". Позже, в 1936 г., в "Издательской Коллегии Парижского Объединения Писателей" выходит полный текст под названием "Роман с кокаином". Одновременно с "Повестью..." в другом эмигрантском журнале "Встречи" (1934, № 4) напечатан рассказ "Паршивый народ" того же автора. На роман не замедляют отозваться крупные эмигрантские писатели и критики: Г. Адамович, П. Пильский, Д. Мережковский, В. Ходасевич.

В тридцатые годы не известный никому эмигрантский писатель, М. Агеев, присылает бандероль с рукописью из Константинополя в Париж. В 1934 г. отрывки из неё под названием "Повесть с кокаином" появляются в журнале "Иллюстрированная жизнь", а затем (но только первая часть) в журнале "Числа". Позже, в 1936 г., в "Издательской Коллегии Парижского Объединения Писателей" выходит полный текст под названием "Роман с кокаином". Одновременно с "Повестью..." в другом эмигрантском журнале "Встречи" (1934, № 4) напечатан рассказ "Паршивый народ" того же автора. На роман не замедляют отозваться крупные эмигрантские писатели и критики: Г. Адамович, П. Пильский, Д. Мережковский, В. Ходасевич.

Москва